微信 / 朋友圈

很多家长在讨论留学时,总会问一句:“出国读书真的值得吗?” 如果只是从学历上看,国内与国外的大学各有优势;但真正让人警醒的是,不同的教育模式,正在悄悄改变一代人的思维方式与发展路径。

这不是简单的“去不去留学”的问题,而是关于 孩子在什么样的教育环境里成长 的问题。

在国内,教育体系强调统一的考试制度。成绩、分数、排名几乎决定了一切。学生的时间被严格切割,学习的终点往往是为了下一次考试。 这种模式的优势是公平,确保了教育机会的普遍性;但不足之处在于,个性化和创造力很容易被压制。

在海外,尤其是新加坡、英国、美国等教育体系中,课堂更加注重讨论和批判性思维。学生被鼓励提出问题,而不是被动接受结论。 课程设置往往与行业紧密结合,例如新加坡的酒店管理、人工智能等专业课程,学生在课堂之外就能直接接触真实的产业案例。

差异启示:国内教育强调“同质化筛选”,国外教育强调“差异化发展”。 一个是整齐划一的“标准答案”,一个是因材施教的“多元答案”。

国内课堂的关键词是“听讲”和“记忆”。 学生很少有机会去主导课堂,很多人习惯了“先抄笔记、再背答案”,学习与兴趣的连接被削弱。

而留学经历告诉我们,另一种可能性存在:

学生要完成小组项目,需要分工、协作、争论,学习过程就是培养综合能力的过程。

老师更多是引导者,而不是唯一的权威。问题往往没有标准答案,而是需要学生不断思考和验证。

课堂之外的活动同样被重视,比如社团、志愿服务、实习等,这些都构成了学生的“综合履历”。

差异启示:学习的过程,是被动接受还是主动探索? 这将决定孩子未来是习惯“执行指令”,还是习惯“寻找答案”。

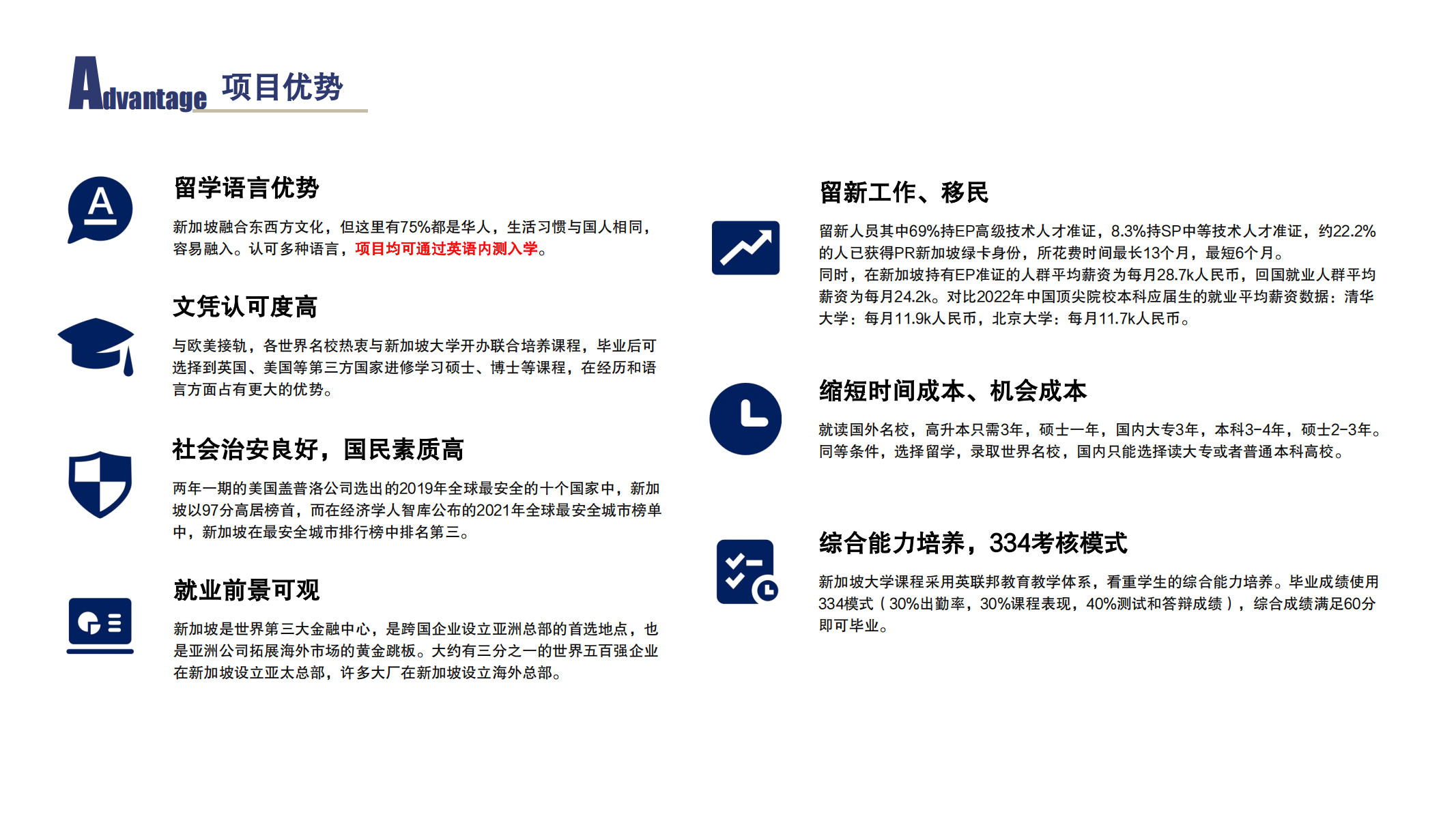

在国内,学生普遍走的是同一条路径:升学—考研—就业。 数据表明,2023年研究生报考人数高达 474万,录取率仅 16%。这意味着绝大多数学生最终会在同一条赛道上相互挤压。

而在留学体系下,路径更加灵活:

学制更短:本科3年、硕士1年,时间优势明显。

与产业连接紧密:带薪实习、行业推荐等机制,让学生在学习阶段就能进入职场。

出路更广:既可以选择继续深造,也可以选择进入跨国企业,还能凭借国际化背景回国进入更具竞争力的平台。

差异启示:国内教育培养了更多“同质化竞争者”,而留学则让学生拥有“多样化选择权”。

是培养应试机器,还是塑造独立思考的人? 是让孩子在有限的赛道上竞争,还是帮助他们找到适合自己的舞台?

当我们反思国内教育与留学教育的差异时,不是要简单地比较“谁好谁坏”,而是要意识到:

教育模式塑造思维方式,而思维方式决定未来走向。

国内外差距的核心,不只是教材或课程,而是“孩子习惯以什么姿态面对问题”。

教育从来不是一件立竿见影的事,但它悄然改变的,是一个人的视野与格局。

在国内,学生更像是在一条轨道上奔跑,速度快慢决定名次。

在海外,学生更像是在一片平原中探索,路径不同决定风景。

最终的差距,不在于读了哪所学校,而在于孩子是否学会了用自己的方式去解决问题。

所以,留学与国内教育的差异,不仅仅是学历上的差距,而是思维方式、发展路径乃至人生格局的差距。 这是值得每一个家庭去深思的问题。