微信 / 朋友圈

在今天的商业世界里,

我们谈战略、谈创新、谈数字化,

唯独很少再谈“人”。

每一个企业都在追逐速度、规模与效率,

但越来越多的管理者发现——

当组织失去温度,效率就会变成冷冰冰的数字。

而那些真正能穿越周期的企业,

都有一个共通点:

它们活得像一个“有呼吸的生命体”。

方太集团的创始人茅忠群说:

“企业的终极竞争力,是文化的竞争力。”

方太以儒家思想为精神源头,

提出“以仁为本,以善立业”。

在方太,利润不是目标,而是“行善之后的果报”;

员工不是成本,而是共同修行的伙伴。

结果呢?

这个坚持“不打价格战、不做代工”的家电企业,

成了中国高端厨电市场的长期第一。

中国式管理的智慧在这里体现得淋漓尽致——

当文化有了信仰,企业的每一步都能走得笃定。

有一次,海底捞的员工捡到顾客掉落的金手链,

没有上报流程,而是直接开车几十公里送还。

这件小事没有被批评“违规操作”,

反而成为培训教材的案例。

为什么?

因为在海底捞的管理体系中,

流程不是用来束缚人,而是为了让人更有判断力。

这就是中国式管理的核心逻辑:

制度是外在的秩序,信任才是内在的秩序。

任正非从不把“奋斗”当口号。

他说:“活下去,靠的是信仰。”

华为的“自我批判文化”,

让组织始终保持危机感和学习力;

那种精神,不靠KPI激励,

而靠一种内在的“使命驱动”。

这正是道家的智慧——

不与万物争,而自强不息。

当一个企业相信“修己以安天下”,

它自然能在风雨中站稳脚跟。

很多人以为“中国式管理”就是讲国学、讲传统,

其实不然。

它不是回到过去,

而是用文化的根,去应对未来的不确定性。

它让企业管理从“做事逻辑”回到“做人逻辑”;

让组织从“控制系统”变成“成长系统”。

在这个意义上,

中国式管理不是对西方的否定,

而是对**“人本主义”与“文化觉醒”**的再定义。

我们活在一个快得惊人的时代。

技术变得聪明,商业变得复杂,

但人,越来越焦虑。

中国式管理告诉我们——

快不是问题,没方向才是问题。

当企业回到“文化之根、人心之本”,

速度就不会成为焦虑的源头,

而会变成成长的动力。

中国式管理,不是要我们慢下来,

而是要我们在奔跑中保持呼吸。

一个真正伟大的企业,

不在于它有多少资产、多少员工,

而在于它能否成为一种“文化的象征”。

当企业懂得修身、懂得自省、懂得守道,

它就不仅仅是一个经济体,

而是一种文明的载体。

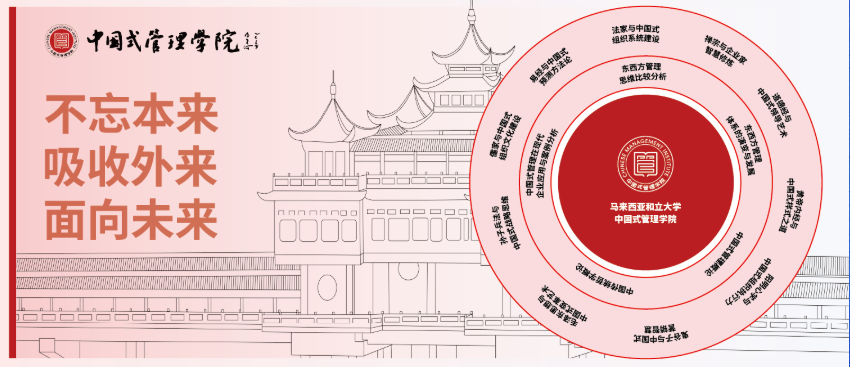

这,正是中国式管理学院所坚持的:

“守正·融合·创新——

让中国的文化智慧,

成为企业行稳致远的底气。”