微信 / 朋友圈

在世界商业史上,华为是一个无论如何都绕不开的案例。它以惊人的速度成长、以强悍的组织执行力闻名,也以顽强的韧性穿越无数危机。

但很多企业家在学习华为时,只看见了它的制度,却忽略了真正支撑其长期发展的力量——中国式管理的文化底座。

华为的成功,绝不仅仅依赖流程、激励、组织结构这些“术”。

它的核心是深深扎根于中国文化的“道”——以奋斗者为本、以客户为中心、以团队为魂、以创新为驱动力。

这,也是中国式管理学院希望带给企业家的核心启示:

在中国做企业,用西方的术没有问题,但必须找到属于中国企业自己的“道”。

很多企业学华为,却学错了重点:

学流程,没学文化

学激励,没学精神

学制度,没学组织心力

真正让华为强大的,是它建立的企业精神系统——一种深层的文化力量。

“以奋斗者为本”不是一句话,而是一整套价值系统。

华为通过股权激励、超额收益分享、升级评价体系,让奋斗者得到尊重、回报与成就。

但更深的,是“奋斗”本身就被赋予了意义。

在华为,“奋斗=成就感+价值感+使命感”。

这与儒家强调的“修身立命”“成人达己”高度契合。

奋斗不是为了公司,而是为了成就你自己。

这种价值观,成为华为精神世界的底层代码。

华为的IPD、ISC流程体系,是为了确保一件事:

客户需要什么,华为就创造什么。

这是“民为邦本”的现代企业表达,也是中国文化最根深蒂固的价值观。

客户不是上帝,客户是华为的“民心”。

只要抓住民心,企业才能立于不败。

华为的《基本法》不是制度,是“企业宪法”,是“道”的表达。

战略制定讲究“谋定而后动”,执行讲究“动如雷霆”。

这是一种中国特色的辩证思维:

先定方向,再放手干。

先立文化,再立制度。

华为的铁三角,本质上不是组织技巧,而是价值主张:

协同大于个人,集体胜过英雄。

这与中华文化中的“群体主义、协作精神、义气文化”相一致。

“胜则举杯相庆,败则拼死相救”不是口号,是组织信仰。

它让华为在关键时刻形成“组织合力”。

华为的变革从未停过:

体制变、组织变、机制变、打法变。

“变与不变”的哲学逻辑,是中华文化“道法自然”“与时俱进”的现代管理应用。

很多企业家迷恋西方咨询公司的模型——OKR、KPI、流程优化、矩阵组织……

但为什么同样的方法在华为能成功,在别的企业水土不服?

因为华为用的是**“外术 + 内道”的组合拳**:

工具=向西方学

管理文化=向中华文明学

生存智慧=来自中国商业土壤

组织精神=来自中国式价值观

也就是说:

西方管理决定上限,中国式管理决定底盘。

底盘不稳,再强的工具也撑不住。

如果说华为提供了一个成功样本,

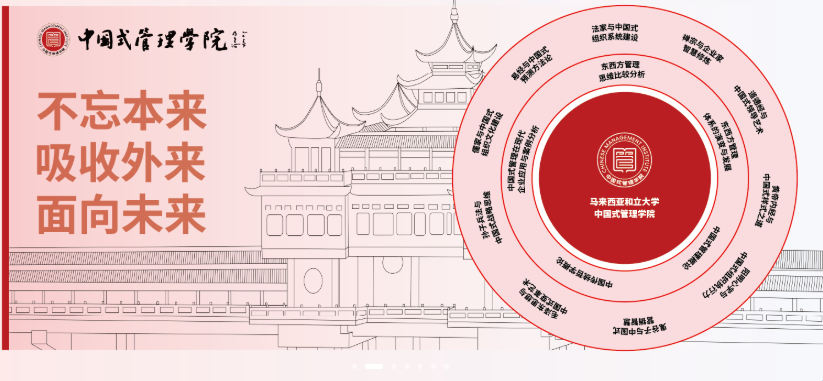

那么中国式管理学院提供的,是一个让企业家系统掌握这一套“文化+管理”模型的平台。

学院帮助企业家理解:

(不是制度,而是文化;不是工具,而是人心)

(不是喊口号,而是利益分配、使命设计、文化激活三位一体)

(华为的“文化—流程—组织—激励”闭环)

(不是画组织结构,而是设计协同文化)

(文化定力 + 战略定力 + 创新定力)

这是中国式管理学院真正的价值:

不是教企业家照搬华为,而是让你找到属于你企业自身的那套“道”。

制度、战略、流程,只解决“怎么做”;

文化、价值观、精神,解决“为什么做”。

华为的竞争力不是产品,而是组织的战斗力与使命感。

中国式管理不是复古,是未来。

不理解“道”,用再好的“术”也只是浅表模仿。

华为的成功不是偶然,也不是靠某个管理工具,而是靠一整套文化—战略—组织—人才—创新的东方智慧体系。

而中国式管理学院的使命,就是帮助企业家在复杂时代:

找到方向

走稳路径

经营人心

夯实文化

做强组织

穿越周期

企业的最高境界,不是规模,而是“文化自觉”。

组织的最高能力,不是执行力,而是“自我进化”。

中国企业的未来,必然属于既懂西方管理,又掌握中国智慧的企业家。